아무리 잘해봐야 시체가 된다. 누구도 예외가 없다. 23살부터 화장터에서 일한 도티 케이틀린의 말이다. 시신을 태우고 유골함에 담아 유족에게 건네는 일을 수도 없이 반복하다 보면 사람은 자신의 내면 깊숙이 웅크린 감정과 즉각적으로 마주하게 된다고 한다. 죽음이 남의 일이 아니라는 사실 때문이다.

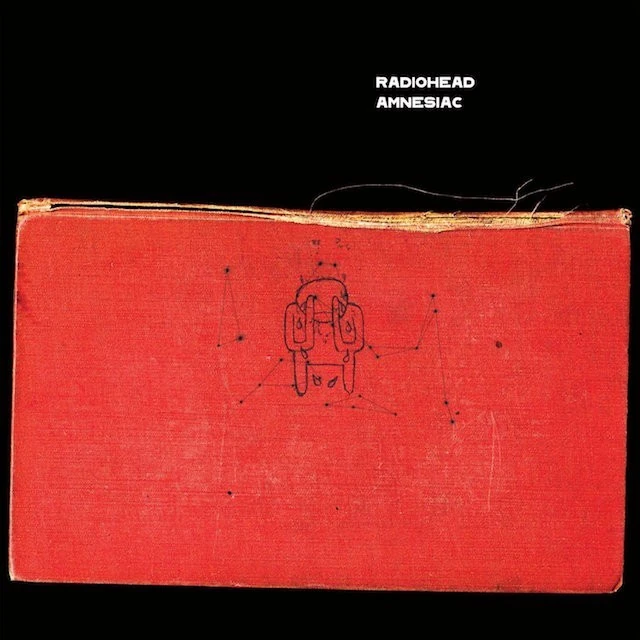

베스트셀러였던 <아침에는 죽음을 생각하는 것이 좋다>는 책 제목처럼, 그것이 비단 비관적인 체념의 문장이 아니라, 삶의 고통과 시련으로부터 자유로워질 수 있는 길이라는 생각이 들 무렵, 헤르만 헤세의 <싯다르타>와 올해로 24주년을 맞은 <Amnesiac>(2001) 앨범의 ‘Pyramid Song’이 뇌리를 스쳤다. 이번 사운드 브릿지에서는 톰 요크가 고대 이집트 미술 전시를 보고 영감 받아 작사한 곡이자 난해한 박자로 우리를 의문에 빠뜨렸던 실험적인 록 넘버, ‘Pyramid Song’에 담긴 비밀을 파헤쳐보도록 한다.

하나의 곡, 두 세계의 공존

시작과 동시에 피아노가 흐른다. 이윽고 들려오는 톰 요크의 음울한 목소리. “강에 뛰어들었더니 뭘 봤는지 알아?” 곡이 흘러는 가는데, 가다 서기를 반복하는 느낌이다. 편안한 감각이라기보다는 불편함에 가깝다. ‘검은 눈의 천사’, ‘우주’, 그리고 화자가 생전에 생각하던 과거와 미래의 환시. 그렇다. 망각의 강을 건너는 중이다.

피아노는 강(江)이다. 넘실거리는 검은 강 위로 스치는 달처럼, 처음 세 개의 코드는 흘러가다 멈추고, 다시 흐른다. 한순간 규칙이 생겼다 싶으면 곧 사라진다. 박자를 세려는 본능이 끝없이 좌절된다. 이 곡에는 분명 사이클이 존재한다. 어두운 마이너 둘과 메이저 하나로 시작되는 다섯 개의 코드가 흐름을 만든다. 그런데 박자 구분이 되지 않는다. 우리의 귀가 패턴을 인식할 찰나마다 피아노가 미세하게 그 기대를 비틀기 때문이다. 마치 미니멀리즘 음악처럼 약박의 상위 음을 강박까지 끌고 가 시작을 모호하게 만들거나, 시간이 미세하게 늘어나거나 줄어드는 것처럼 각 박을 동일한 길이로 연주하지 않는다. 한순간 4분의 5박자처럼 느껴지다가도 곧장 그 감각은 흩어진다. 그렇게 이 곡은 ‘패턴이 있는 듯 없는 듯’ 흐르며 시간의 경계마저 흐린다.

그러나 이 곡은 라디오헤드의 드러머 필립 셀웨이가 말했듯 4분의 4박자다. 무슨 소리인가. 한 곡에 두 개의 박자가 공존한다는 게 어떻게 가능하단 말인가? 시작 부분부터 미묘하게 깔리던 현악기의 노이즈가 인도의 전통악기 같은 신시사이저 소리로 극대화되며, 처음 톰 요크가 허밍으로 불렀던 주술적인 멜로디와 합을 이루는 순간, 1분 50초경에 드럼이 들어온다.

이 드럼은 시종일관 네 박자로 연주한다. 그러나 우리는 이 드럼을 규칙적인 박자로 인지하기 어렵다. 곡의 초반부부터 시작된 피아노가 그 흐름을 깨뜨리고 있기 때문이다. 강박과 약박을 의도적으로 흩트림으로써, 정박으로 가고 있는 드럼마저 불규칙하게 인지하게 되는 고도의 착시효과다. 마치 최소공배수처럼 각기 다른 단위로 같은 지점에서 만나고 있다고 생각하면 쉽다. 박자보다 중요한 것은, 드럼이 강 위의 규칙적인 노(櫓) 역할을 하고 있다는 사실이다.

강 위의 노. 그 노는 일정한 리듬으로 앞으로 나아간다. 불규칙하게 출렁이는 피아노 위로 드럼이 지나간다. 현실과 혼돈, 사랑과 상실이 뒤섞인 현세의 강을 뒤로 보내며 앞으로 나아가는 행위, 그것이 이 곡의 본질이다. 더 나아가, 강의 바닥인 ‘땅’과 노가 향하는 ‘하늘’을 잇는 구조물이 바로 피라미드다. 숨을 다한 육체와 여전히 살아있는 영혼이 공존하는 풍경. 그것이 바로 4분 48초간의 ‘Pyramid Song’이다. 이 둘은 한쪽으로 치우치지 않는다. 죽음을 거부하지도, 삶을 붙잡지도 않는다. 시작도 없고 끝도 없는 윤회의 시간 속에서 그저 운명을 받아들인다.

강은 말했다. 모든 것은 다시 돌아온다.

- <싯다르타> 중에서

강에는 시간이 없다. 애초에 시간이라는 게 존재하는가? 인간이 부여한 질서일 뿐이다. 우리가 듣는 음악에도 박자와 시간성이 강하게 부여된 음악일수록 속세의 성향이 강하다. 마치 잠에서 깨려고, 텐션을 끌어올리려고 듣는 비트 강한 댄스 음악이 그렇듯이. 명상 음악에 비트가 존재하는가? 그렇지 않다. 무의식은 이렇듯 ‘Pyramid Song’의 피아노처럼 흘러간다. 소설 속 싯다르타도 무아(無我)를 향해 세속적인 삶 속에서 수행하지만, 그 어느 쪽의 삶도 선택하지 못한다. 결국, 강가의 뱃사공 바수데바와 함께 강물 소리를 듣는 삶을 택한다. 두 세계를 통합하는 셈이다.

‘Pyramid Song’은 피라미드라는 피조물이 상징하듯 죽음을 깊이 생각할 때 오히려 영적으로 깨어나는 삶, 누구나 깨어날 수 있기에 섣불리 남을 재단하거나 비난하지 않는 겸허함에 대한 톰 요크의 통찰을 담은 곡이다. 지금 이 순간에도 누군가는 강을 건너고 있다. 그리고 그것은 남의 일이 아니다. “아무리 잘해봐야 시체가 된다.” 피아노의 강이 멈추지 않듯, 우리의 삶도 그렇게 흘러간다. 언젠가 겪게 될 그 순간을 늘 가까이에 두고자 하는 철학적 사유. 우리가 24년 전 이 곡을 다시 듣는 이유다. 죽음을 직시할 때 삶은 완성된다.