영화 <버닝>의 타버린 비닐하우스를 생각하면 쉽다. 벤은 태웠다고 주장하지만 아무리 찾아도 그 흔적조차 없다. 분명 재라도 남아야 하는 것인데, 종수가 아무리 발버둥을 쳐도 벤의 말이 사실이 아니라는 것을 입증할 방법이 없는 것이다. 극 중 벤이 기득권, 종수가 각박한 현실을 견디는 청년층을 대변하는 것을 생각할 때, 비닐하우스는 청년층이 갖는 허무와 분노를 표현하는 메타포다.

디 오케스트라 포 나우(The Orchestra (For Now))의 EP <Plan 75>는 소리 없이 타버린 비닐하우스를 찾는 영국 청년층의 허무와 분노를 고스란히 담아낸다. ‘브렉시트’는 영국 사회 전반에 걸친 내홍의 상징이었다. 특히 런던은 유럽과의 연결고리가 약해지며 경제적 타격을 입었고, 이는 청년층의 불안으로 이어졌다. 집세는 오르고, 일자리는 줄고. 젠트리피케이션으로 인해 문화 예술 중심지에서 밀려난 한국의 홍대 아티스트들의 상황과 같다. 이 과정에서 많은 아티스트들이 비교적 임대료가 낮은 지역에 임시 정착했다. 그 중 하나인 런던 남서부의 브릭스턴은 아프리카계 카리브해 인구가 사는 곳으로 이민자 중심의 문화가 형성돼 ‘위험하다’라는 인식이 생겼던 곳이다. 이곳에 작은 펍 ‘윈드밀’이 있다. 이 밴드는 윈드밀 펍의 무대에서 자랐다.

영국 ‘윈드밀’ 펍

영국 ‘윈드밀’ 펍

블랙 미디(black midi), 블랙 컨트리 뉴 로드(Black Country, New Road)를 비롯해 윈드밀에서 다년간 공연하며 ‘씬’을 형성한 이들 음악의 공통된 특징은 혼돈과 크로스오버다. 디 오케스트라 포 나우 역시 밴드 이름이 암시하듯 아트 록을 구사하며 포스트 펑크 록의 역동성과 프로그레시브의 구조를 결합했다. 피아노와 바이올린, 첼로 같은 클래식 악기를 비중 있게 사용하는 데 주저하지 않는다. 사운드적으로 명징하게 맞아떨어지는 음악이라기보다 서서히 저며들어 얽히는 와중에도 긴장과 균형을 차분하게 유지하는 것이 특징이다. 초창기 윈드밀 밴드들뿐만 아니라 디 오케스트라 포 나우까지 이러한 특징이 이어지고 있는 것을 보면 계승이라고도 볼 수 있다. 그 뿌리에는 보수와 진보, 청년과 기득권과 같이 이분화된 두 세력 간의 혼돈이 반영되어 있다.

느린 템포의 쓸쓸하고 처연한 어쿠스틱 기타 연주로 시작되는 첫 트랙 ‘Escape From NewYork’은 가을을 닮은 첼로의 엄중한 멜로디가 더해져 고요 속의 평화를 그린다. ‘커피를 다르게 타봐’, ‘누군가는 유럽에 갔다더라’와 같은 기득권의 표상 같은 가사에 이어 일렉트릭 기타의 명징한 ‘E’ 노트와 바이올린과 유니즌으로 이어지는 호흡은 혼란의 서막을 알린다. ‘It was a very good year’라며 좋았던 시절에 대한 그리움을 노래한 프랭크 시내트라의 1965년 곡 제목을 인용하는 표현도 돋보인다.

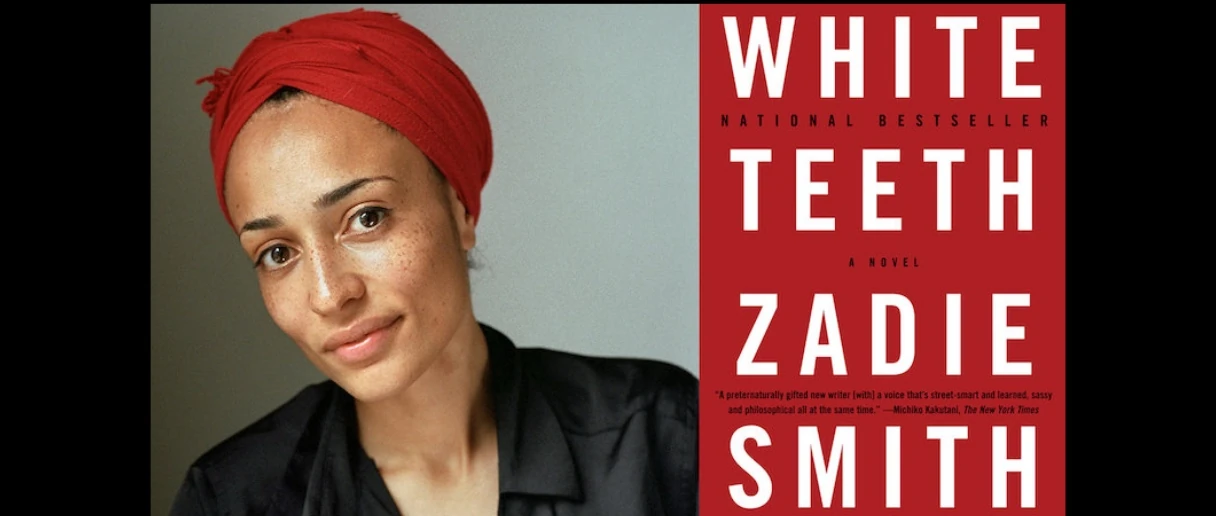

간주에서는 피아노 코드와 바이올린 선율이 불안함을 자아내더니, 이윽고 16비트로 쪼개지는 드럼 비트와 함께 작가 ‘제이디 스미스’를 돌연 언급한다. 이민자들이 모여 사는 런던의 모습을 그린 소설 <하얀 이빨>(2000)로 유명한 작가다. 밴드는 이 소설을 읽는다는 중산층의 지적 교양 과시와 ‘학교에 가는 아이들의 옷차림’에서 보이는 부의 계급을 꼬집는다. 결국 이는 타인의 시선에 민감한 현대 런더너들의 존재를 ‘작은 물고기’로 격하하며 냉소를 던지는 행위이다.

내면을 파고들수록 클라이맥스로 치달아 후반부에서 거듭 외치는 ‘I’m not there’는 결국 겉으로는 교양 있고 세련된 삶을 연기하지만 내면적으로는 불안정함을 느끼는, 현실에서의 소외감을 고백하는 가사다. 이처럼 ‘Escape From New York’은 도입부부터 도피에 대한 불안을 강하게 연출하며 EP 전체의 정서를 결정한다.

제이디 스미스, <하얀 이빨>

제이디 스미스, <하얀 이빨>

이어지는 ‘The Strip’에서는 보다 본격적이다. 공격적인 피아노 주제와 함께 시작하며 하드코어한 포스트 록 사운드에 바이올린의 트릴을 더해 격정을 전면에 드러낸다. 이 곡은 소강과 격랑의 구간이 확실하게 대조를 이루는데, 특히 소강의 구간에서 첼로, 피아노를 효과적으로 사용해 분위기를 대비시킨다. 극단을 오가는 도피를 야기하는 세대 간의 불안, 그중에서도 ‘London is red’라는 가사 구절은 난민을 빨간 대문의 집으로만 이주시켰던 ‘영국 빨간문’ 논란을 떠올리게 한다. 일렉기타가 하행 선율을 절도있게 끊어 연주하며 치닫는 후반부는 절규에 가깝다. 그야말로 분노의 분출이자 해방이다.

앞선 두 곡이 상승-고조의 흐름이었다면 ‘Skin’는 해체다. 뮤직비디오에서 유혈이 낭자한 흉부의 상처에 눈코입을 달아 노래하는 것을 그대로 연출할 정도로 날 것의 고백이다. 마치 하농처럼 단편적인 바이올린 주제가 이어지는 가운데 조세프의 스크림과 함께 힘없이 하행하는 피아노 연출이 순간의 정지된 장면을 만들며 긴장감을 형성한다. 영국 드라마 <스킨스>의 쿨한 젊음의 이미지에 가려진 정체성의 혼란과 그로 인한 세대 간 단절을 가사에 담는 등 음악적 해체와 서사적인 파괴를 동시에 보여주는 트랙으로 기능한다.

이 앨범의 주제 선율은 유기적으로 연결되어 있다. 마치 소나타의 1악장부터 4악장의 주제가 그러하듯 ‘Escape From New York’의 주제가 다소 느린 템포의 첼로로 장중한 선율을 그렸다면, ‘The Strip’에서는 빠르고 짧은 패시지의 피아노 중심 e minor 사운드, ‘Skins’에서는 직전 트랙보다 낮은 성부의 반주 중심의 d minor 사운드, 마지막 트랙 ‘Wake Robin’에서는 다시 첫 트랙의 주제를 변형하여 모든 악기가 유니즌으로 g minor 사운드를 연주하며 순환되는 구조를 형성한다. 앨범 작곡 전반에 클래식적인 아이디어가 많이 개입되었음을 알 수 있다.

편성과 편곡, 가사를 관통하는 청년 세대의 분노와 불안은 데뷔 앨범명 <Plan 75>로 수렴된다. 동명의 일본 영화 <플랜 75>가 노령화 문제로 인해 ‘75세 안락사 제도’를 시행하는 이야기를 다룬 내용인 것과 조세프 스캐리스브릭이 인터뷰에서 ‘늙어가는 것에 대한 불안’을 언급한 점, ‘Skins’의 도피적인 가사가 맞물린다. 대중문화 코드를 차용하여 메시지를 전달하는 방식 또한 이 밴드의 특징이다. 결국 <Plan 75>는 시스템 안에서 절규하는 청년 세대의 목소리 그 자체다. 그토록 분노를 태웠으나, <버닝>의 비닐하우스처럼 어디에도 가시적인 대상은 없는 허망함. 이것이 바로 2025년 현재 청년들의 공통된 정서이다.