“It's not the notes you play, it's the notes you don't play.”- Miles Davis

사라지려 하는 것

여린 것은 동정심을 불러일으킨다. 우리는 처음 마주친 어린아이나 주머니 속의 캥거루에게, 삐쩍 말라붙은 생물에게, 낚싯대로 잡아 올린 새끼 물고기에게 쉬이 연민을 베푼다. 이런 마음의 기저에는 힘없는 것들이 소멸하지 않게 해 달라는 간망(懇望)이 존재하기 때문일 것이다. 기본적으로 이 세상은 우리에게 많은 에너지를 요구한다. 욕심 많은 타자에게 잡아먹히지 않으려면 젖 먹던 힘을 다해 달아나야 하고, 때로는 백 마리의 하룻강아지끼리 뭉쳐서라도 한 마리의 호랑이를 쫓아내야 한다. 그러니 힘에 부쳐 사라지려 하는 것을 붙잡아 두고 싶은 심정도 이해가 간다.

일본에서는 이런 연약한 것들을 각별히 여기는 사고방식이 존재하는 것 같다. 일본어 접두사 か는 이런 것들을 강조하는 표현으로 작고 연약함을 나타내는 형용사 細い(가는), 弱い(약한) 정도의 극히 일부 단어 앞에 붙어 か細い(아주 가냘픈), か弱い(아주 연약한) 등의 모습으로 느낌을 배가시킨다. 약한 것은 특별히, 특별하게 강조할 필요가 있다. 힘겨운 세상을 함께 이겨내자는 손길이 여린 것을 그 자체로 특별하게 만든다.

그것이 생물이든 무생물이든 간에 끝끝내 힘을 잃어버렸다면 정지하게 된다. 정지는 방향의 부재다. 물체가 움직임을 멈춘 순간에도 속력은 0이라는 값으로 표현할 수 있지만 방향은 정의되지 않는다. 손길을 뿌리친 결과 소멸하고 만다. ‘선페이디드’(サンフェーデッド)의 특별함이 여기서 싹틔운다.

사라지려 하는 음악

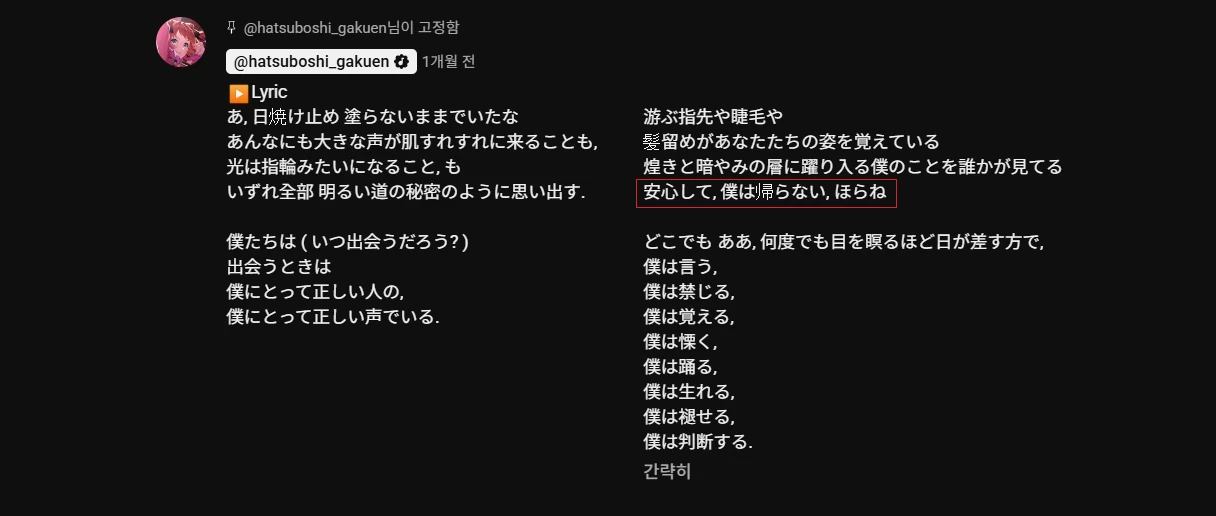

‘선페이디드’는 정지로 이루어져 있다. 반복적으로 멈추기 위해서 나머지 부분이 존재한다고 말해도 과언이 아니다. 전주의 기타와 드럼은 스스로 뿌린 멜로디와 박자를 주기적으로 거둬들인다. 보컬도 다르지 않다. 단어를 끊어서 말하는 것은 물론이고 한 문장과 그 다음에 오는 문장도 분절적이다. 가사의 첫 문장 ‘아, 선크림 안 발랐네’(あ, 日焼け止めぬらないままでいたな)는 ‘아’와 ‘선크림’과 ‘안 발랐네’의 세 부분으로 나누어지며, 뮤직비디오도 세 단계에 걸쳐 이 문장을 완성한다. 더 뒤로 가면 원래 하나일 표현을 끊기도 하고(こと, も) 이미 하나로 쓴 문장을 잘라내기도 한다(いつ出会うだろう?는 뮤직비디오에서 いつ, 出会うだろう?가 된다.) 노래가 끝날 무렵에는 문장 자체가 단순해져 버린다. ‘나는 말한다, 나는 금지한다, 나는 기억한다, ..., 나는 판단한다.’ 쉼표로 이어진 짧은 문장들은 노골적으로 멈추는 행위를 강조한다.

동시에 목소리와 악기 사이에도 위계가 존재한다. 강렬한 연주 앞에 자리한 높고 차분한 보컬은 잠깐 한눈을 팔면 아이스크림처럼 녹아서 사라져 버릴 것만 같다. 기타와 드럼이 가하는 위협은 곡 안에 그어진 무수히 많은 정지선을 소멸 가능성으로 인식하게 한다.

이때 ‘안심해, 나는 돌아가지 않아, 이것 봐’(安心して, 僕は帰らない, ほらね)라고 천진하게 말하며 악기들을 향해 차례를 건넨다. 그 목소리에 응하듯 기타 연주가 해방되고 증명의 순간이 찾아온다. ‘선 / 페이 / 디드’까지의 약 1분여간 끊임없이 이어지는 연주와 영상의 재생 중 높은 불안을 만들던 위계가 붕괴한다. 안심의 저지대로 낙하하며 뿜어져 나온 위치 에너지는 연주 에너지로 승화해 버린다. 이제 앞선 위협은 모두 거짓이다. 연민의 손길을 끊고 자립하는 순간이다.

유일하게 ‘이것 봐’(ほらね) 다음에만 온점을 찍지 않는다. 이후 기타와 드럼이 들어온다.

유일하게 ‘이것 봐’(ほらね) 다음에만 온점을 찍지 않는다. 이후 기타와 드럼이 들어온다.

음악에서 가장 먼저 우리를 사로잡는 건 화성과 성부의 구성일 것이다. 화성학(學)과 대위법(法)이라는 이름으로 부를 정도로 우리는 이들에게 매달리고 또한 시달리고 있다. 그러나 선율의 휴지(休止) 역시 그에 못지않게 중요시 여겨져 왔다. 존 케이지는 ‘4'33"’로 음악 속에서 수천 년을 이어 온 연주를 멈춰버렸으며 카잘스, 드뷔시, 모차르트 등의 여러 이름을 통해 - 사실 여부를 확인하기 어렵게 다수에게 구전되어 - 그 중요성이 대대손손 이어져 왔다. 이렇게 음표와 음표 사이를 강조해 온 이유는 무엇일까? 한 가지를 찾아 보자면 소리 구조가 반복되는 음악 특성상 쉼표의 시작이 다음 멜로디의 출발 시각을 기다리게 만들기 때문 아닐까. 특별하게 강조한 ‘선페이디드’의 여러 구두점은 다가올 환희를 암시한다. 선대 음악가들이 이토록 강조한 이유가, か라는 접두사를 만든 이유가 한순간 스쳐 지나간다.